Presseinformation/Press Release

Echtzeit-MRT enthüllt die Bewegungsdynamik des Stotterns/Real-time MRI reveals the movement dynamics of stuttering

Forschenden der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften (MPI-NAT) ist es gelungen, die Bewegungsmuster der inneren Sprechmuskeln eines stotternden Patienten mittels Echtzeit-Magnetresonanztomografie (MRT) darzustellen. Die Methode trägt dazu bei, das Verständnis der mechanischen Entstehung des Stotterns zu verbessern, Fehlfunktionen bei Sprechstörungen zu identifizieren sowie den Erwerb und die Verstärkung neuer Sprechmuster zu unterstützen. Die Ergebnisse sind in der Rubrik Clinical Pictures in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet erschienen.

Researchers at the University Medical Center Göttingen (UMG) and the Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences (MPI-NAT) have succeeded in visualizing the movement patterns of the internal speech muscles of a stuttering patient using real-time magnetic resonance imaging (MRI). The method helps to improve our understanding of the mechanical aspects of stuttering, to identify muscle malfunctions in speech disorders, and to aid in the acquisition and reinforcement of new speech patterns. The results have been published in the Clinical Pictures section of the renowned journal The Lancet.

Interdiziplinäre Arbeitsgruppe Redeflussstörungen

Schwerpunkt

In Zusammenarbeit mit der Abteilung Phoniatrie/Pädaudiologie bieten wir diese Ambulanz an. Das Ziel ist die Diagnosesicherung chronisch idiopathischen Stotterns und die Beratung bezüglich Lebensqualität und Therapiemöglichkeiten.

Nach Anmeldung an der Leitstelle der Poliklinik Neurologie mit Überweisung durch einen niedergelassenen Arzt/Ärztin erfolgt eine ausführliche Erhebung der Vorgeschichte und eine klinisch-neurologische Untersuchung. Patienten werden gebeten, zu diesem Termin sämtliche ihnen zugänglichen Befunde aus Voruntersuchungen (z. B. alte Arztbriefe, Laborwerte, kernspintomographische Aufnahmen) mitzubringen.

Anschließend erfolgt eine fachlogopädische Diagnostik.

Die ambulante Vorstellung dient einer ersten möglichst präzisen Einordnung der Symptomatik und der gezielten Planung des weiteren Procedere und ggf. geeigneter Therapiemöglichkeiten. Im Rahmen der Ambulanz sind ggf. auch Familienuntersuchungen nach vorheriger Anmeldung möglich.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine eigene Stottertherapie anbieten.

Was ist Stottern

Stottern ist eine häufige Redeflussstörung mit unfreiwilligen Wiederholungen von Silben und Lauten (z.B.: „g-g-ge-ge-genutzt“, „De-de-de- dienstbesprechung“), Dehnungen von Lauten („ffffffffffffrüh“) und Blockierungen vor oder in einem Wort.

Versuche, ein Stotterereignis zu beenden oder zu vermeiden, äußern sich in Begleitsymptomen wie Anstrengung, Mitbewegungen, Atemveränderungen oder verbales und situatives Vermeiden. Betroffene Personen reagieren mit Sprechangst und Schamgefühlen (Bloodstein and Ratner, 2008).

Ca. 7 Millionen Menschen in Europa stottern. Stottern betrifft mindestens 5 % aller Kinder und weist bei diesen eine erstaunliche Heilungsrate auf. Derzeit ist weder klar, warum Stottern entsteht, noch, warum es bei vielen mehr oder weniger spontan und vollständig wieder verschwindet. Nach der Pubertät sind Heilungen äußerst selten, und ca. 1 % aller Erwachsenen stottern, mit negativen Auswirkungen auf soziale Kontakte, Berufschancen und die persönliche Entwicklung (Yairi and Ambrose, 1999).

Nachdem viele Jahrhunderte Unklarheit über die Entstehung des Stotterns herrschte, häufen sich in den vergangenen Jahren Belege aus der Neurowissenschaft, dass Stottern sowohl mit morphologischen als auch mit funktionellen Veränderungen des Gehirns verbunden ist (Brown et al., 2005; Buchel and Sommer, 2004; Salmelin et al., 2000).

Unser Ziel ist es, mit neurophysiologischen Methoden und mit Neuroimaging grundlegende neurobiologische Prozesse des Stotterns und dessen Entwicklung aufzudecken. Neue Erkenntnisse wollen wir mit Therapeuten und Betroffenen kommunizieren um zukünftig die Entwicklung von wissenschaftlich fundierten Therapiemethoden voranzutreiben.

Aus der Perspektive neurologischer Bewegungsstörungen heraus interessiert uns der zeitweilige Verlust motorischer Kontrolle beim Stottern, und dessen Veränderbarkeit durch Therapie oder Spontanverlauf. Wir untersuchen neurologische Korrelate und Ursachen dieser Kontrollverluste mit neurophysiologischen und bildgebenden Methoden.

In den letzten Jahren Studien haben Studien an erwachsenen Stotternden in Vordergrund gestanden und eine Reihe wesentlicher Erkenntnisse gebracht (Literatur).

Die Henne-oder-Ei–Frage (Ursache oder Folge) der Auffälligkeiten an stotternden Erwachsenen kann aber nur an Kindern geklärt werden.

Daher beginnen wir derzeit mit einer DFG-geförderten Studie zur Bildgebung bei ca. 6jährigen bis ca. 8jährigen Kindern, die stottern. Wir wollen diese bildgebend und im Zeitverlauf klinisch untersuchen. Im Idealfall werden wir in der Lage sein, bildgebende oder klinische Prädiktoren für den Verlauf (Persistenz oder (Spontan)heilung) zu finden. Dies würde eine spezifischere Fokussierung der Therapie auf Kinder mit großem Risiko der Persistenz des Stotterns erlauben.

Zudem wollen wir an Erwachsenen vor und nach Therapie prüfen, inwieweit Therapie Hirnstruktur und Hirnfunktion ändert, und ob das Ausmaß der Veränderungen mit dem Ausmaß der Verbesserung der Sprechflüssigkeit korreliert.

Ziele und Methoden

Ziel unserer Arbeitsgruppe ist das bessere Verständnis der Pathophysiologie von Redeflussstörungen, insbesondere des in der Kindheit entstehenden Stotterns.

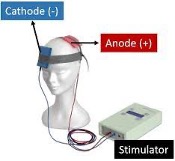

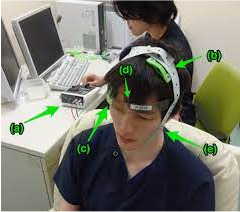

Dazu verwenden wir je nach Fragestellung neuroradiologische (strukturelles und funktionelles MRT) und neurophysiologische Methoden, insbesondere die transkranielle Magnetstimulation und die Elektroenzephalographie.

Für Patienten & Eltern stotternder Kinder

- Wenn Sie stottern und bei unseren Untersuchungen zum besseren Verständnis des Stotterns mitmachen wollen, schreiben Sie an Prof. Sommer eine E-mail: msommer(at)gwdg.de

- Stotternde mit Fragen zu Therapie und Therapiezufriedenheit wenden sich bitte an die unabhängige Beratungsstelle der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V., Zülpicher Straße 58, 50674 Köln, Telefon: 0221 139-1106, Telefax: 0221 139-1370, E-Mail: info(at)bvss.de Dieser Verein unterhält eine sehr informative Webseite (www.bvss.de) mit vielfältigen Informationen zum Stottern. Dieser Verein ist keine öffentliche Institution, sondern ein von Stotternden und anderen Engagierten getragener Verband, der auch auf Ihre Unterstützung angewiesen ist und Spenden gut gebrauchen kann. Wir weisen empfehlend darauf hin.

Team

Kontaktinformationen

- Telefon: +49 551 3963099

- E-Mail-Adresse: neurologie.anmeldung(at)med.uni-goettingen.de

Neurologe und Spezialist für Schmerz bei Hochbetagten

Prof. Dr. med. Martin Sommer studierte Medizin an der Universität in Aachen und ist seit 2003 Facharzt für Neurologie, 2010 wurde er zum Professor ernannt und seit 2019 ist er spezialisiert auf neurologische Schmerzbehandlung. Mit der Eröffnung der Geriatrie-Station wurde Prof. Sommer als Oberarzt in der Geriatrie tätig. Prof. Sommer hat eine eigene Ambulanzsprechstunde, die sich auf die Schmerztherapie für Hochbetagte bezieht.

Kontaktinformationen

- Telefon: +49 551 3962067

- E-Mail-Adresse: nicole.neef(at)med.uni-goettingen.de

Kontaktinformationen

- Telefon: +49 551 3964200

- Telefax: +49 551 3964210

- E-Mail-Adresse: arno.olthoff(at)med.uni-goettingen.de

PubMed: Publikationen

Projekte für Promotions- oder Bachelor/Masterarbeiten

- Ko-Betreuen von Bachelor- und Masterarbeiten im Bereich Klinische Linguistik

- (s. Korzeczek, Heiler)

- medizinische Doktorarbeiten

- Naturwissenschaftliche Promotionen

- Promotionsprogramme u.a GGNB und BECOG

- Nicole Neef, Alexander Whillier, Annika Primassin, Alexandra Korzeczek

- Mögliche Themen für Dissertationen

Aktuell rekrutierende Studien

Gleichstromstimulation und Stottertherapie nach der Naturmethode

Wirksamkeit anodaler transkranieller Gleichstromstimulation als add-on zu dem unterstützenden Verfahren „Naturmethode“ hinsichtlich Symptomreduktion und Lebensqualitätssteigerung stotternder Erwachsener

Ziel der Studie:

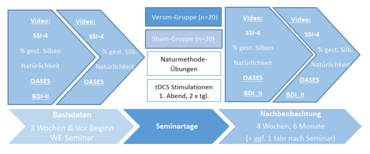

Mit Ihrer Studienteilnahme helfen Sie zu klären, ob das Erlernen der Sprechtechniken der Naturmethode mit echter Gleichstromstimulation besser und langanhaltender gelingt als mit einer unwirksamen Scheinstimulation.

Wer kann teilnehmen?

Erwachsene (ab 16 Jahren), die an originär neurogenem; nicht-syndromalem Stottern leiden, unmittelbar vor&bei Teilnahme an einem „Naturmethode“-Wochendseminar.

Wer kann nicht teilnehmen?

Personen, die

- einmal einen epileptischen Anfall hatten,

- metallische Fremdkörper im Kopf haben, (z. B. postoperative Clips nach intrazerebralem Aneurysma; arterielles Aneurysma im Gefäßsystem, Implantation eines künstlichen Hörgeräts (außer Zahnspangen)

- einen Herzschrittmacher haben

- eine neurologische oder psychische Erkrankung haben, insbesondere Hinweise auf Epilepsie in der Vorgeschichte

- schwanger sind

- psychoaktive Medikamenten oder Substanzen einnehmen

- alkohol- oder drogenabhängig sind

- < 16 oder > 70 Jahre alt sind

Ablauf der Studie

Wenn möglich wollen wir schon 2-3 Wochen vor dem Wochenend-Seminar einen Online-Videoanruf mit Ihnen machen, und Ihr Sprechen bei einem Interview, einer Vortragssituation und beim Lesen aufzeichnen, um so den Schweregrad Ihres Stotterns vorab zu bestimmen. Dies wird dann zu Seminarbeginn (vor Ort) und im Nachbeobachtungszeitraum (wieder Online) wiederholt.

Um die Wirkung der echten Stromstimulation zu überprüfen, wird sie mit einer unwirksamen Schein-Stimulation verglichen. Wer die echte oder die Schein-Stimulation erhält, entscheidet der Zufall („Randomisierung“) und wird erst bei der Auswertung nach dem Wochenende aufgelöst.

Während des Wochenend-Seminars erhalten Sie 5 Stimulationen: Eine am erstem Abend, zwei am zweiten Tag und zwei am dritten Tag. Wann die Stimulationen und Videoaufnahmen an dem Wochenende erfolgen, sprechen wir mit Ihnen individuell ab, um hier ganz Ihren Wünschen entgegenkommen zu können. Bei der Stimulation wird für jeweils 20 Minuten ein schwacher Stromimpuls auf die Kopfhaut gegeben, der bestimme Gehirnregionen zu besserem Lernen anregt. Wir wollen diese Gleichstromstimulation zeitgleich zu den Naturmethode-Übungen während des Wochenendseminars 1-2x am Tag anwenden, um so im Gehirn das Erlernen und Behalten der neuen Sprechtechniken zu verbessern. Insgesamt müssen pro Stimulation mit Vor- und Nachberireitung ca. 40 Minuten eingeplant werden.

Vorabtermin

Da wir bei Studienteilnahme möglichst schon ca. 2 Wochen vor dem Seminar einen Online-Videoanruf mit Ihnen machen möchten, um Ihr Sprechen aufzuzeichnen und die Schwere des Stotterns vorab zu bestimmen, ist eine Anmeldung zur Studienteilnahme bis zum 25.01.2024 wünschenswert.

Kontakt

Studienleitung:

- Dr. Amélie Hesping

- Prof. Dr. Katrin Neumann

- Prof. Martin Sommer

Projektteam

- Doktorand*in NN

- Dr. Amélie Hesping

- Prof. Dr. Katrin Neumann

- Prof. Martin Sommer

Poltern im Echtzeit-MRT

Studienteilnehmer*innen gesucht

Exploring the dynamics of stuttering

- Poltern?

- Was ist das? Redeflussstörung

- Überspringen /Auslassen von Satzteilen

Das Echtzeit-MRT kann in einer Schicht 50 Bilder pro Sekunde aufnehmen.

Kann ich mitmachen ?

- Ihre Therapeutin stellt eindeutig die Diagnose Poltern

- Sie bekommen im MRT keine Platzangst

- Sie haben keine Tatoos/Schmuck an Kopf, Hals und Brust

- Sie haben keinen speziellen Zahnersatz (retainer)

Was muss ich machen?

- Nach Göttingen fahren

- Vor dem MRT (ca. 30 Minuten)

- Fragen stellen

- Unklares klären

- Einverständnis unterschreiben

- Lesen und spontanes Sprechen

- Im MRT: (ca. 30 Minuten)

- Bequem lagern

- Lesen, Spontansprache

Was habe ich davon ?

- Fahrtkosten erstatten wir bis 200 km

- jede angefangene Stunde zahlen wir 12 € Teilnehmerentgelt (max. 60€)

- Das unbezahlbar gute Gefühl, selbst etwas beizutragen, das Rätsel „Poltern“ zu knacken.

Kontakt & Termine

- Prof. Dr. med. Martin Sommer

- msommer(at)gwdg.de

- Tel. 0551-39-86463

Kooperationspartner

- Prof. Dr. Christine von Arnim, Abteilung Geriatrie, UMG

- Prof. Dr. Frank Petzke, Anästhesiologie, UMG

Medizinische Doktorarbeiten

- Torsten Kamm, 2003 Thema: „Die Effekte repetitiver transkranialer Magnetstimulation auf motorische Leistungen von Parkinson Patienten“ (Note: sehr gut), Universität Göttingen, Betreuung zusammen mit Prof. Paulus; SUB DISS 2003 B 9182

- Cord Alexander Heise, 2005 Thema: „Modulierung der Wirkung von repetitiver transkraneller Magnet-stimulation (rTMS) auf den humanen Motorkortex durch ZNS-wirksame Pharmaka.“ (Note: sehr gut) Universität Göttingen, Betreuung mit Prof. Paulus; SUB DISS 2005 B 9140

- Kathrin Knappmeyer, 2011 Thema: „Interhemispärische Inhibition bei chronischem idiopathischem Stottern“ (Note: sehr gut), Universität Göttingen;

- Sascha Speck, 2011 Thema: „Untersuchung der Mechanismen kortikaler Neuroplastizität mittels ZNS-wirksamer Pharmaka“ (Note: gut), Universität Göttingen;

- Christoph Bütfering, 2015 Thema: „Geschlechtsspezifische Unterschiede sprechassoziierter Gehirnaktivität bei stotternden Menschen. Eine klinische Studie mittels funktioneller Magnetresonanztomografie“, (sehr gut), Universität Göttingen;

- Linh Hoang, 2020 Thema: „Speech-related excitability modulation in the tongue motor cortex in persistent developmental stuttering“, (in Vorbereitung), Universität Göttingen;

- Sina Hommel, 2020 Thema: „Prespeech excitability modulation in the tongue motor cortex in persistent developmental stuttering“, (in Vorbereitung), Universität Göttingen;

- Friederike Luise Metzger, 2020 (mit Dr. Nicole Neef, Leipzig/Göttingen, und Dr. Tibor Auer, Cambridge/Göttingen) Thema: „Funktionelle Konnektivität der Substantia Nigra in einem generellen Aufmerksamkeitstest bei idiopathischem Stottern. Eine klinische Studie mittels funktioneller Magnetresonanztomografie“, (in Vorbereitung), Universität Göttingen;

- Wie schreibe ich eine Doktorarbeit?

- Daniela Ponssen (2023) Thema: „Darstellung von Artikulationsbewegungen stotternder Erwachsener in der Hochgeschwindigkeits-Magnetresonanztomographie“, (Note: schriftlich gut, mündlich sehr gut), Universität Göttingen

MD theses in preparation:

- Anna Elfers, Thema: „Speech-related balance of inhibition and facilitation in the tongue motor cortex in persistent developmental stuttering“, (in Vorbereitung), Universität Göttingen

- Daniela Ponssen; „Darstellung von Artikulationsbewegungen stotternder Erwachsener in der Hochgeschwindigkeits-Magnetresonanztomographie“, (in Vorbereitung),

- Susanne Dickhut

- Lea Ufermann: Appendix C of current submssion

- Marius Hergt

- Nikolai Tabakov